发布日期:2025-06-21

点击量:

为持续提升师生科研能力与学术视野,近期,北京外国语大学国际商学院邀请麻省理工大学(MIT)斯隆商学院组织行为学系讲席副教授 Jackson G. Lu来校开展科研工作坊,并于2025年6月19日下午在国内大厦2号楼306会议室成功举办“北外大讲堂“讲座。讲座由北京外国语大学研究生院副院长、跨文化管理研究中心主任李倩主持。北京外国语大学国际商学院常务副院长李思飞,副院长邵明星及国际商学院师生参加讲座。

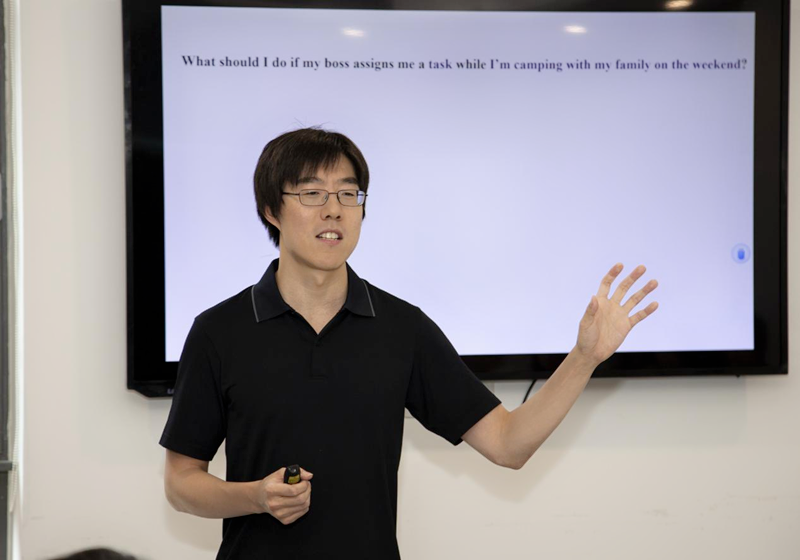

本次讲座以“生成式AI中的文化倾向”(Cultural Tendencies in Generative AI)为主题, Jackson G. Lu 教授担任主讲嘉宾分享,由北外国际商学院跨文化管理研究中心和教师发展中心联合主办。

讲座伊始,Jackson G. Lu 教授强调了文化心理差异与社会取向的影响,并探讨了中国的东方文化与西方文化在个体与集体观念上的差异。东方文化中,人们更多地考虑集体利益和社会规范,而西方文化更倾向于独立个体和个人判断。此外,讲座中还讨论了不同文化背景下人们对事件归因的差异,如中国人倾向于情境归因,而美国人则偏好特质归因。因此,提出使用中文进行训练可以更好地反映中国文化的特性,并据此预测人工智能的响应会更具整体性和综合性。

随后Jackson G. Jackson G. Lu 教授介绍,在研究中对比了用英文和中文提问GPT和文心一言等人工智能模型时回复的差异,并进行了多项测试,以确保结果的稳健性。研究发现,当用中文提问时,人工智能的回答更多地体现出整体思考的特点,而英文提问则显示出更多的分析思考。

最后,Jackson G. Lu 教授总结了使用GPT等人工智能模型时语言选择对输出结果的影响。通过对比中文和英文问题,发现用英文询问时,AI倾向于提供更独立主义的答案;而用中文提问,得到的答案则更注重相互依存性社会取向与更显著的整体性认知风格。此外,文化背景也可能影响AI的回答方式。所以,在与AI交流时,我们应当考虑文化因素和语言选择的重要性,以便获得更符合预期的回答。同时,过度依赖AI可能导致个人主义增强或集体注意降低的问题,因此建议在使用AI时应有意识地控制这种趋势。

整场讲座精彩纷呈,Jackson G. Lu 教授通过详实的数据与生动的案例,系统阐述了上述发现及其在跨文化沟通、全球营销、人机交互等领域的深远意义,让参会老师和同学们受益匪浅。在整场讲座中,Jackson G. Lu 教授一直鼓励师生积极提问,并耐心细致地回答了所有问题,同时引导大家进行更深层次的思考。本次讲座对参会师生理解生成式AI模型中蕴含的文化维度及其现实影响有极大帮助,深化了大家对AI与文化交互关系的理解。

Jackson G. Lu 教授为我院跨文化管理研究中心特聘研究员,长期与我院师生开展高水平合作研究,就学科建设、教师发展与国际认证等提供专业咨询与支持,后续将继续开展暑期科研工作坊及学术辅导等系列活动,助力师生们拓展前沿视野,提升科研创新能力,不断营造学院开放、合作、富有国际竞争力的学术氛围。